司法書士

藤川健司

司法書士事務所 リーガル・アソシエイツの代表司法書士。三鷹市、武蔵野市、調布市、杉並区、中野区を中心に相続専門の司法書士事務所として、相続全般のサービスを提供。業務歴30年以上。弁護士事務所での実務経験、起業経験を活かして、これまでに2000件以上の相続案件を手掛ける。

CONTENTS

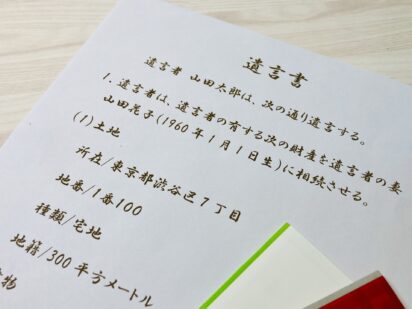

自筆証書遺言は費用をかけずに遺言を残す手段として広く利用されていますが、要件を満たしていなければ無効となるリスクがあります。本記事では、初心者にも分かりやすく自筆証書遺言の作成要件、検認手続きの意味、公正証書遺言との違いを解説し、遺言が確実に実現されるためのポイントをお伝えします。

目次

自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身の手で書いて作成する遺言書のことを指します。遺言の方式のひとつであり、公正証書遺言などに比べて費用がかからず、自宅で一人で作成できるという手軽さが特徴です。誰でも簡単に作れる一方で、法的な要件を正しく守らなければ無効になるリスクがあるため、慎重に作成する必要があります。

遺言は、自分の死後に財産をどう分けるかを伝えるための重要な手段であり、相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも非常に有効です。中でも自筆証書遺言は、特別な手続きなしに書き始められるため、多くの人に利用されていますが、正しい知識がなければその効力を発揮できない点に注意が必要です。

自筆証書遺言を有効なものとして成立させるためには、いくつかの法的要件を満たす必要があります。まず、遺言の全文・日付・氏名を遺言者自身が自筆で記すことが基本とされています。パソコンやワープロによる作成、また他人の代筆は無効となるため、必ず本人の手書きであることが求められます。

日付は「令和7年6月29日」といった具体的な年月日で記載する必要があり、「令和7年6月吉日」などのあいまいな表現では無効とされる可能性があります。また、氏名はフルネームで書き、押印も必要です。使用する印鑑は認印でも構いませんが、トラブル防止のためには実印が望ましいとされています。

ただし、平成31年の法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録に限っては、自筆でなくてもよいという例外が認められました。つまり、不動産の登記簿謄本の写しや預貯金の通帳のコピーなどを財産目録として添付することが可能であり、それらはパソコンで作成したり、コピーを用いたりしても構いません。ただし、その目録の各ページに遺言者が署名し、押印する必要があります。 また、遺言書の内容を訂正する際には、訂正箇所に押印し、その内容を明記するなど厳格な手続きが必要です。これらのルールに一つでも不備があると遺言が無効となるおそれがあるため、正確な知識に基づいて丁寧に作成することが大切です。

自筆証書遺言を実際に相続の場面で活用するには、家庭裁判所での「検認」が必要です。検認とは、遺言書の形状や記載内容を裁判所が確認し、相続人に対してその存在と内容を知らせる手続きです。ただし、これは遺言の有効性を判断するものではなく、遺言書の偽造や変造を防ぎ、円滑な相続を進めるための制度です。 検認手続きは、遺言を保管していた相続人などが申立てを行い、戸籍謄本や遺言書の原本、申立書などを提出する必要があります。裁判所によって期日が設定され、そこで遺言書が開封される流れとなります。なお、遺言書を勝手に開封すると、過料の対象となることがあるため注意が必要です。

遺言の内容によっては、別途「遺言執行者」の選任が必要になることがあります。たとえば、遺言によって特定の財産を特定の相続人に相続させる場合や、相続人以外に財産を譲る「遺贈」がある場合、あるいは子の認知などが記載されているケースでは、遺言執行者がその内容を具体的に実現するために不可欠となります。 遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任申立てを行う必要があります。遺言執行者は相続人とは異なり、中立的な立場で遺言の内容を実行する責任を負うため、手続きが複雑になる前に、必要性を判断し、あらかじめ遺言書に記載しておくことが望ましいといえます。

自筆証書遺言と比較されることが多いのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認しながら作成するもので、形式不備のリスクが極めて低く、遺言の真正性についても高い信頼性があります。さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要であり、相続開始後も迅速に手続きを進めることができます。

一方、自筆証書遺言は自分で作成するため手軽で費用もかかりませんが、作成ミスによる無効リスクがある点や、相続後の検認が必要になる点がデメリットです。こうした弱点を補う手段として、法務局による「自筆証書遺言保管制度」が令和2年から導入されています。この制度を利用すれば、遺言書の形式チェックを受けた上で安全に保管してもらえるため、紛失や改ざんのリスクを避けることができます。ただし、保管制度を利用しても、遺言の内容そのものについての有効性は保証されない点には注意が必要です。 費用面についても両者に違いがあります。自筆証書遺言は基本的に無料で作成できるのに対し、公正証書遺言は遺産額に応じて数万円から十万円程度の手数料がかかる場合があります。さらに、公証人との面談や証人2人の立ち会いも必要であるため、準備に手間と時間がかかることも考慮しておくべきでしょう。

自筆証書遺言は、形式さえ整っていれば誰でも手軽に作成できるという利点がありますが、その内容が実際に相続の現場で機能しなければ意味がありません。つまり、書いた内容が確実に実行され、名義変更などの手続きが滞りなく行われることが最も重要なのです。

そのためには、遺言の内容が法的に実現可能であることを確認し、できるだけ具体的かつ明確に財産の配分を記載する必要があります。「長男に家を相続させる」などの表現だけでは、対象となる不動産の特定が不十分で、名義変更ができない場合もあります。正確な登記簿上の表示や、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号まで明記することが望ましいでしょう。

さらに、相続人間の紛争を防ぐためには、感情的な要素に左右されず、公平性や説明責任を意識した記述が求められます。可能であれば、遺言書の作成に際して専門家の助言を受けることで、後のトラブルを未然に防げる可能性が高まります。

また、遺言の内容に複雑な分割方法や第三者への遺贈が含まれる場合は、遺言執行者を明記しておくと安心です。指定がない場合、家庭裁判所に選任申立てが必要となり、手続きが煩雑になることもあります。 形式にとらわれるあまり、実行の現場を見落としてしまうと、せっかくの遺言が「あるだけ」で終わってしまいます。最終的な目的は、財産を確実に承継させることです。そのためにも、形式と実効性の両方を意識して作成することが、自筆証書遺言を有効に活用する鍵となります。

自筆証書遺言は、費用をかけずに自宅で作成できる手軽な手段ですが、法律で定められた要件を満たさなければ無効になるリスクがあります。日付、署名、押印、全文自筆といった形式要件をしっかり守ることがまず大前提となります。法改正によって財産目録は自筆でなくてもよくなりましたが、署名と押印は必要です。

また、作成後は家庭裁判所での検認手続きが必要であり、場合によっては遺言執行者の選任申立ても求められるなど、遺言が確実に執行されるには複数の手続きが関わってきます。公正証書遺言と比較すると、費用面では有利でも、手続きや信頼性の面では劣る部分もあります。ただし、法務局による保管制度を活用すれば、紛失や改ざんのリスクを抑えることが可能です。 最も重要なのは、遺言が形式的に整っているだけでなく、実際に相続手続きに使える内容であることです。名義変更や相続手続きがスムースに行えるよう、正確で具体的な記載を心がけ、必要に応じて専門家の助言を得ることが、自筆証書遺言を「意味のあるもの」にするための第一歩です。

○自筆証書遺言の作成にはどのような要件がありますか?

自筆証書遺言の有効性を保つには、遺言者が全文を自筆し、日付・氏名を記載し、押印することが必要です。加えて、財産目録に限り自筆でなくても認められるようになりましたが、その場合でも各ページに署名と押印が必要です。

○自筆証書遺言の検認手続きとは何をするのですか?

検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認し、相続人に内容を知らせる手続きです。遺言の有効性を判断するものではありませんが、正規の手続きを経ないと相続手続きに進めません。

○遺言執行者は必ず必要ですか?

遺言の内容によっては必須ではありませんが、財産の名義変更や相続人以外への遺贈などがある場合は、遺言執行者を指定しておくことでスムースな手続きが可能になります。指定がない場合は家庭裁判所への選任申立てが必要です。

○公正証書遺言の費用はどれくらいですか?

公正証書遺言は、遺産の総額に応じて数万円から十万円程度の公証人手数料が発生します。加えて、証人2人の立ち会いも必要となるため、一定の準備と費用がかかります。

○自筆証書遺言の保管制度とは何ですか?

自筆証書遺言を法務局で保管できる制度です。法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防げるほか、相続開始後も検認が不要になります。ただし、内容の有効性までは保証されないため注意が必要です。

CONTACT

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

専門スタッフが丁寧に対応いたします。

平日10-17時

24時間365日受付

対応地域

全国対応(海外含む)